多数アンカーとは

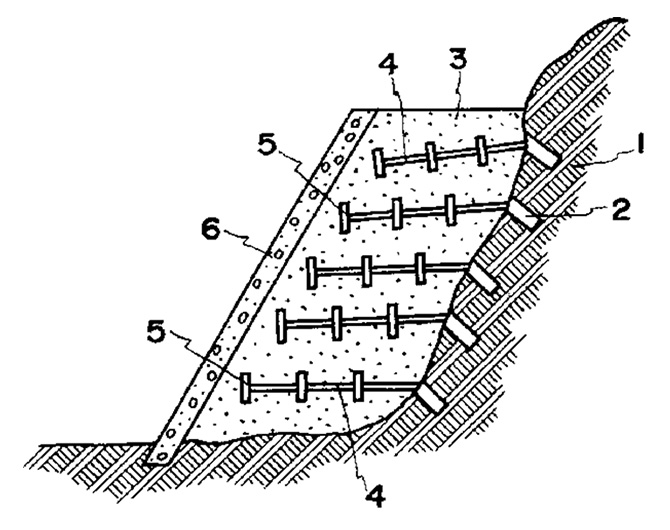

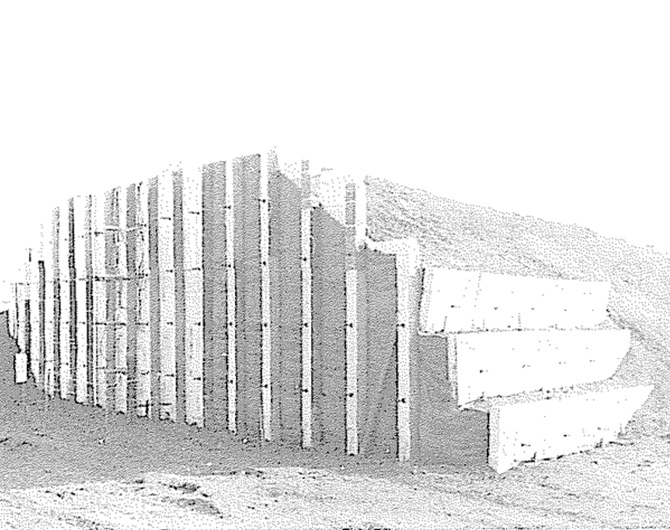

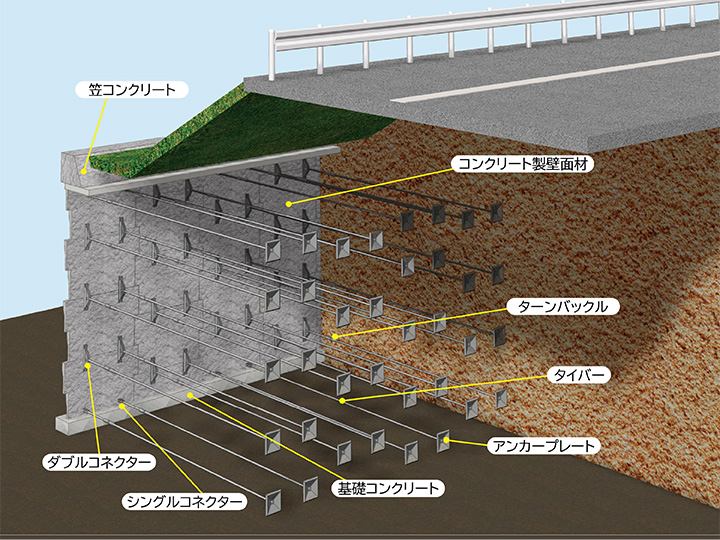

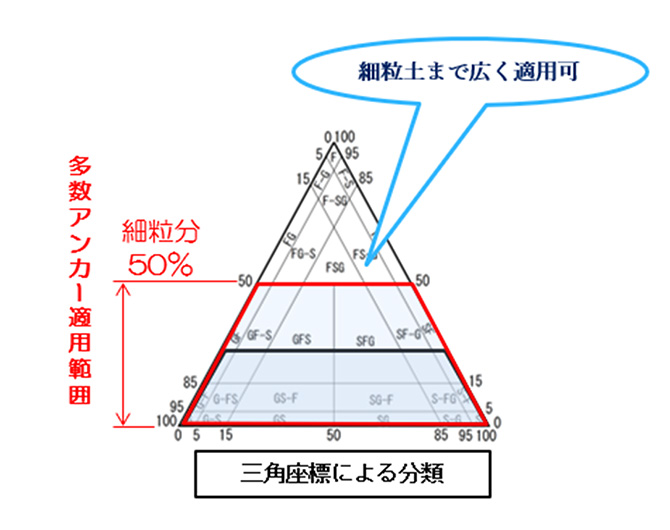

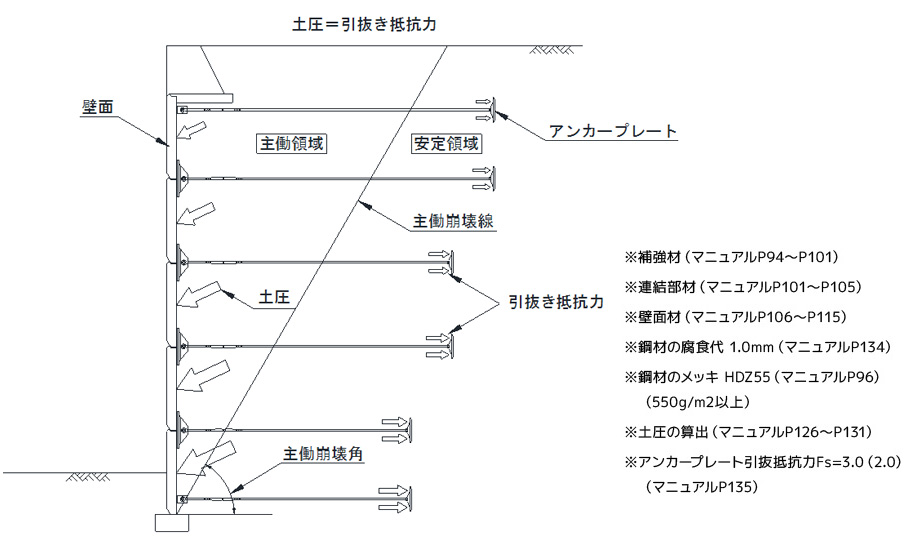

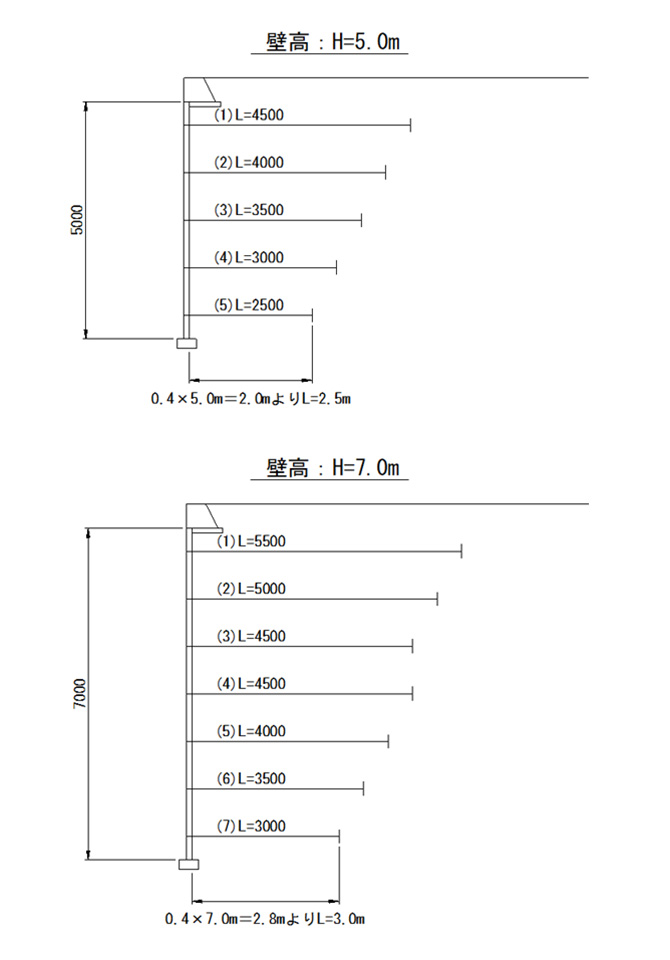

多数アンカー式補強土壁工法は、コンクリート製壁面材と盛土内に数多く配置したアンカープレートとをタイバーで緊結し、壁面材とアンカープレート群に挟まれた盛土材料を拘束補強することによって安定を保つ土構造物で、高い耐震性能を有するとともに、比較的幅広い土質を盛土材料に用いることができる特徴を有している工法です。

概要

OVERVIEW

歴史

多数アンカー式補強土壁の歴史

多数アンカー式補強土壁は建設省土木研究所の所長であった福岡正巳先生により発明され、1970年(昭和45年)に特許出願された「抗張材による盛土安定増大法(特許0709376)」を基礎とした工法です。

壁面にタイロッドを固定し、タイロッドの後端にアンカープレートを取付けた構造は東京理科大学での実証的な実験に基づいて安定性の高い盛土が構築できることが検証されました例えば1)。そして1983年(昭和58年)にプレキャストの鉄筋コンクリート壁面材を用いた多数アンカー式補強土壁が山陽自動車道(山口県)で採用されました。補強原理となるアンカープレートの引抜き抵抗力は比較的幅広い土質において発揮されることが実験的に調べられています例えば2)。

建設省土木研究所、財団法人土木研究センターとの「補強土擁壁の合理的な設計法に関する共同研究(平成4年~6年)」に基づいて、1994年(平成6年)に「多数アンカー式補強土壁設計・施工マニュアル」が発行されました。

その後、鉄筋コンクリート壁面材の構造を見直し、現場での計測、構造解析の結果を踏まえたより合理的な新型壁面材を開発し、1998年(平成10年)「多数アンカー式補強土壁設計・施工マニュアル

第2版」に反映させました。

さらに道路土工指針の改訂をうけて、新しい補強土の考え方の提案および耐震性などに関する規定を明確化した「多数アンカー式補強土壁設計・施工マニュアル

第3版」が2002年(平成14年)に発行されました。また、性能規定化の流れに応じて靭性に優れたSN規格の鋼製補強材の規格を2006年(平成18年)に追加しました。

道路土工-擁壁工指針の改定に伴い、性能規定型設計の基本的な考え方を導入し、施工管理や維持管理に関わる内容を充実させて「多数アンカー式補強土壁設計・施工マニュアル

第4版」が2014年(平成26年)に発行されています。

参考文献

- 福岡ら:多数アンカー式擁壁の実験的研究、第16回土質工学研究発表会, 1981.

- 福岡ら:プレートアンカー現場実物大引抜実験、第19回土質工学研究発表会, 1984.

部材(概要図)

多数アンカー式補強土壁を構成する主要部材

特徴

時代とともに進化する多数アンカー式補強土壁工法の6つの特徴

1. 現場発生土の有効利用

補強のメカニズムからも、現場発生土を最大限利用出来る工法のため、砂質土、礫質土、粘性土などの有効活用が可能です。道路計画のゼロエミッションの推進に有効な工法です。

2. 短い補強材長

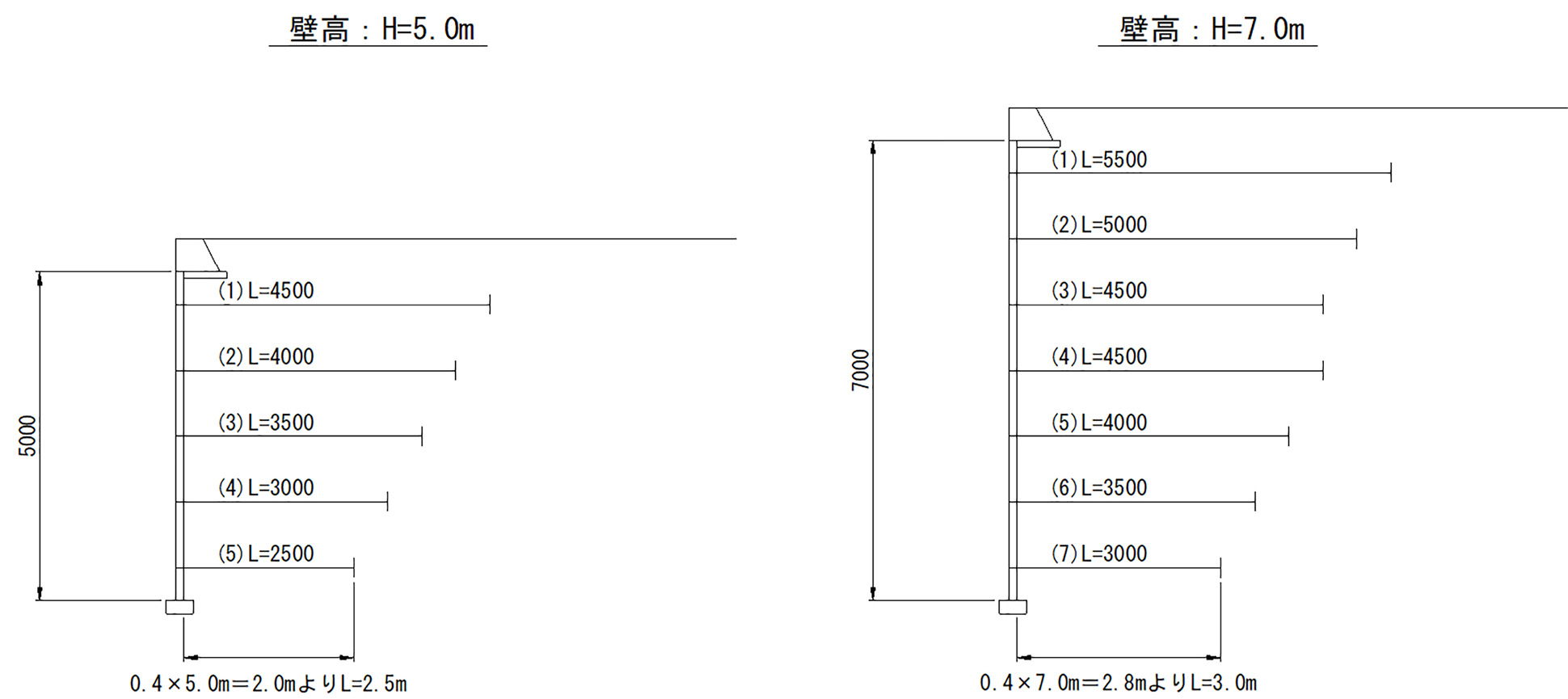

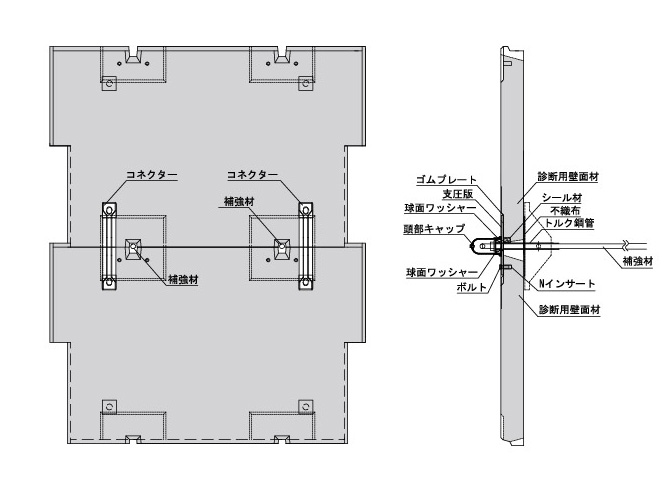

補強材の最低長が2.5mまたは壁高×0.4と短く、掘削土量の低減が図れるため、工事中の現道通行への影響を軽減できます。また地盤改良などの対策範囲を抑えることもでき、トータルコストの縮減が図れます。

3. 岩掘削量低減「ロックアンカー」

補強領域背面の岩盤が強固な場合は、ロックアンカーとの併用で掘削土量の低減が可能です。現場発生土の抑制を推進するわが国の施策をふまえた合理的な工法です。

4. 容易な施工性

タイバーに組み込んだターンバックルにより壁面材の鉛直度調整が容易です。また全ての作業が盛土上で出来ることから険しい傾斜地での施工も安全に行なえます。

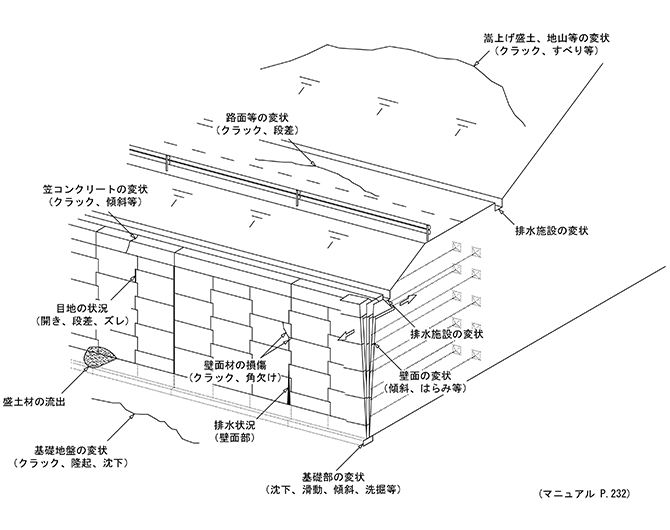

5. 維持管理・補修

これからのインフラ長寿命化を見据え、維持管理方法をマニュアル化し、点検・記録項目を明確化しています。盛土内に埋設された補強材の状態を診断可能な技術も開発され健全性の評価も可能な工法です。

6. 優れた環境性能

掘削土量・残土処分量の低減により、トラック、重機等の運転時間を短縮することが可能であるため、CO2の削減に有効です。

設計

DESIGN

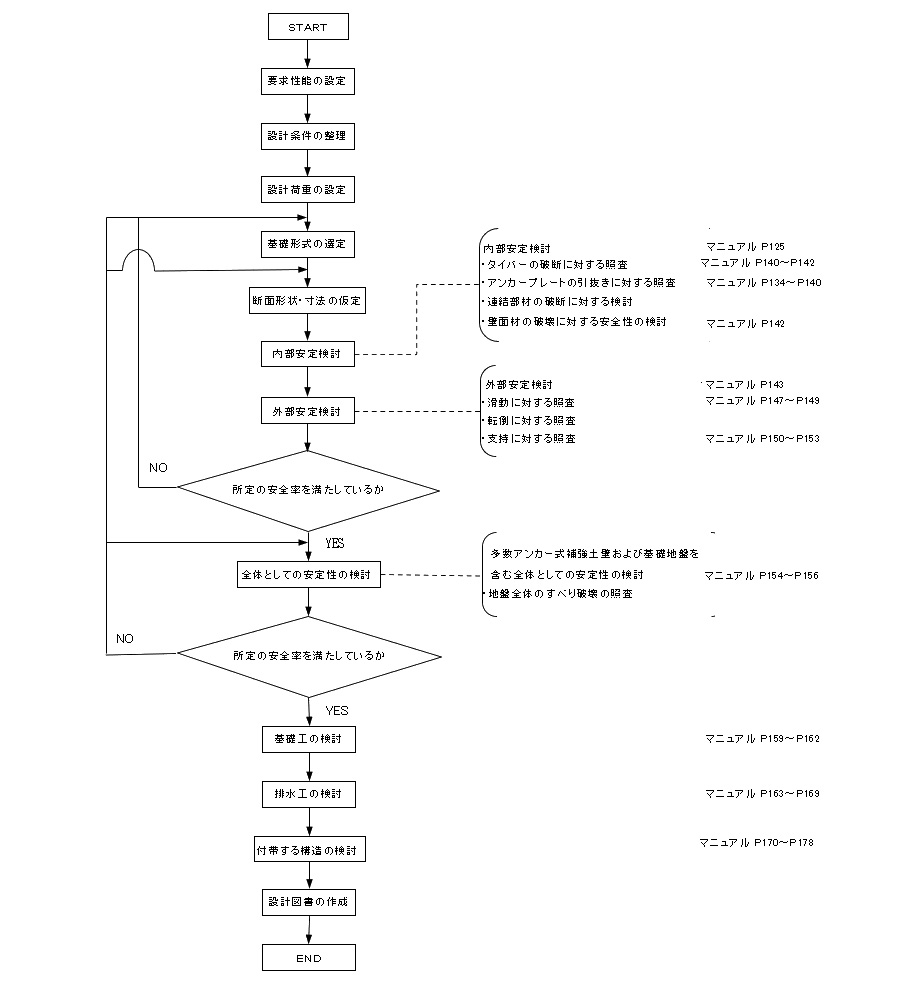

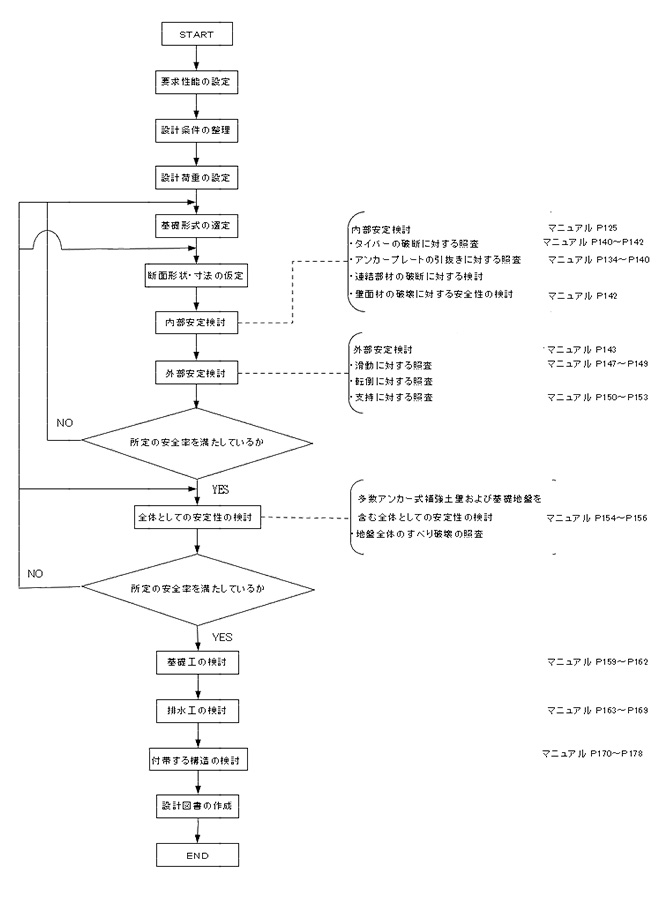

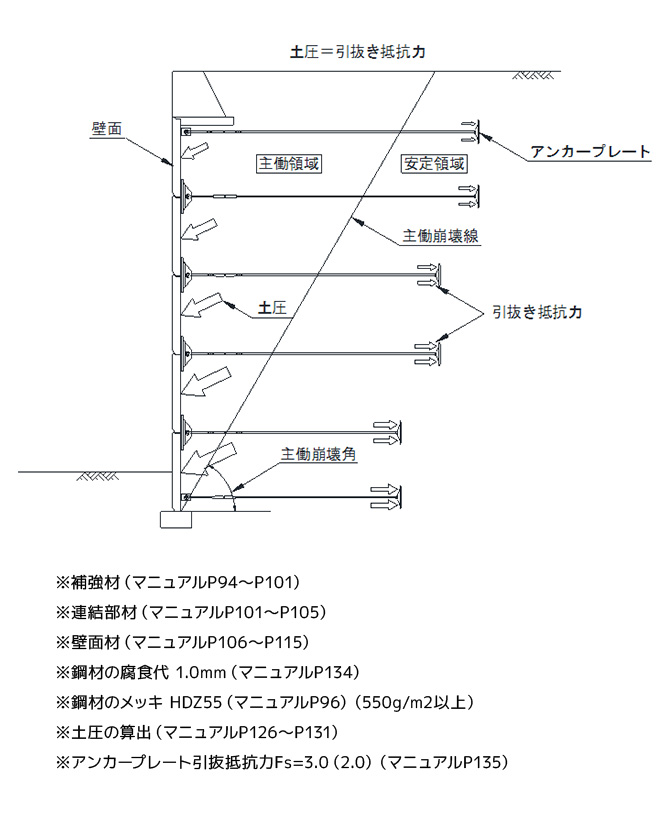

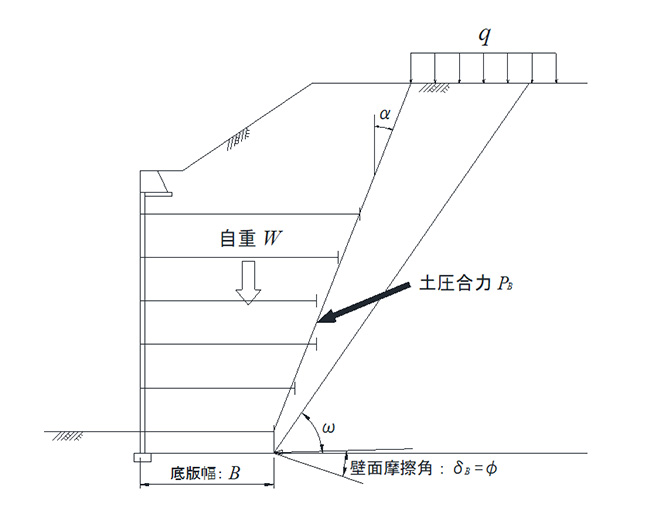

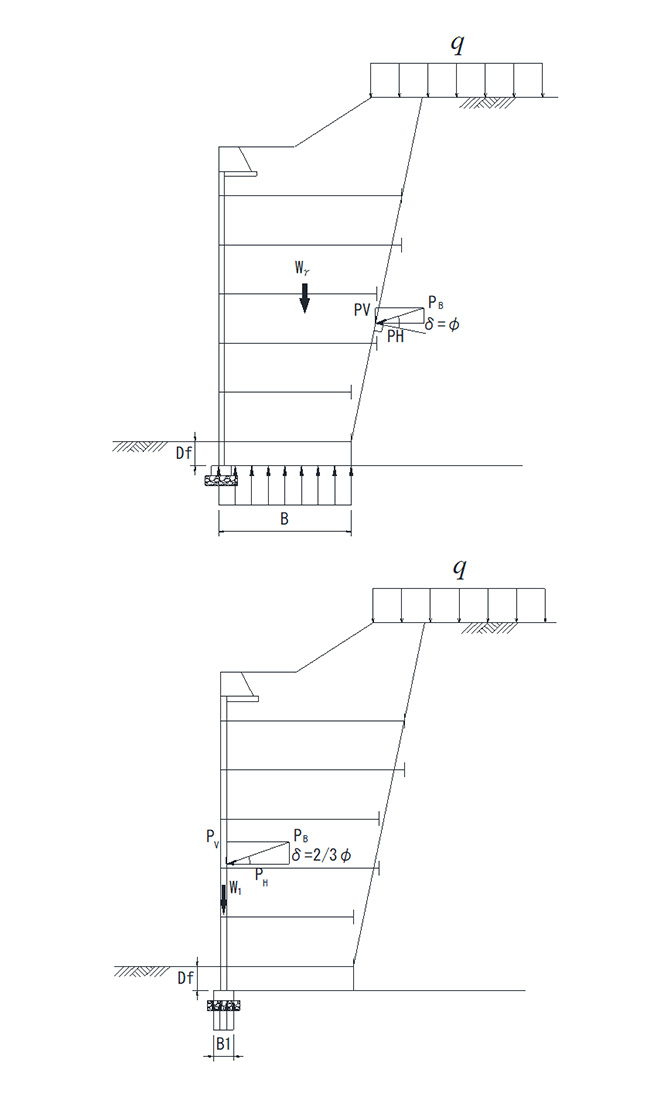

多数アンカー式補強土壁の設計は、大別して(1)内的安定の検討と(2)外的安定の検討があります。

前者はタイバーやアンカープレートなどの破断に関する検討およびアンカープレートの引抜抵抗力に関する検討です。

後者は、盛土、地山を含む補強土壁全体の安定性を評価することです。 以下に設計概要図、設計フローを示します。

記載内容のうち「マニュアル」とは、「一般財団法人 土木研究センター発行 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル(第4版)」です。

設計の基本方針

多数アンカー式補強土壁の設計に当たっては、次の照査・検討を行います。

- (1)多数アンカー式補強土壁を構成する部材の安全性 (内部安定)

- ① タイバーの破断に対する照査

- ② アンカープレートの引抜き及び破断の照査

- ③ 連結部材の破断に対する検討

- ④ 壁面材に関する安全性の検討

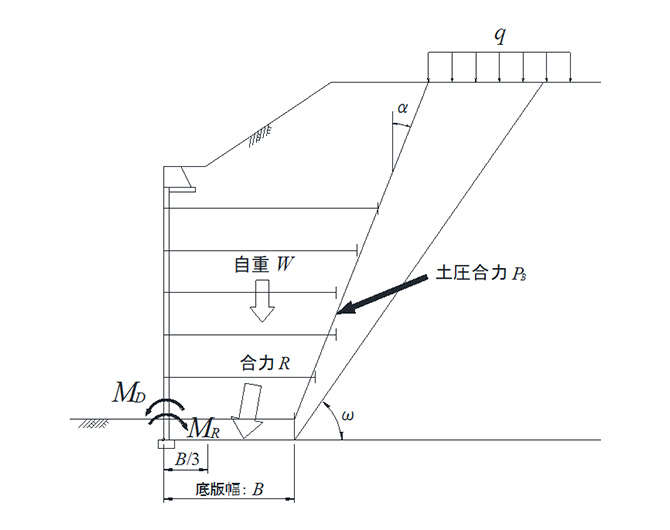

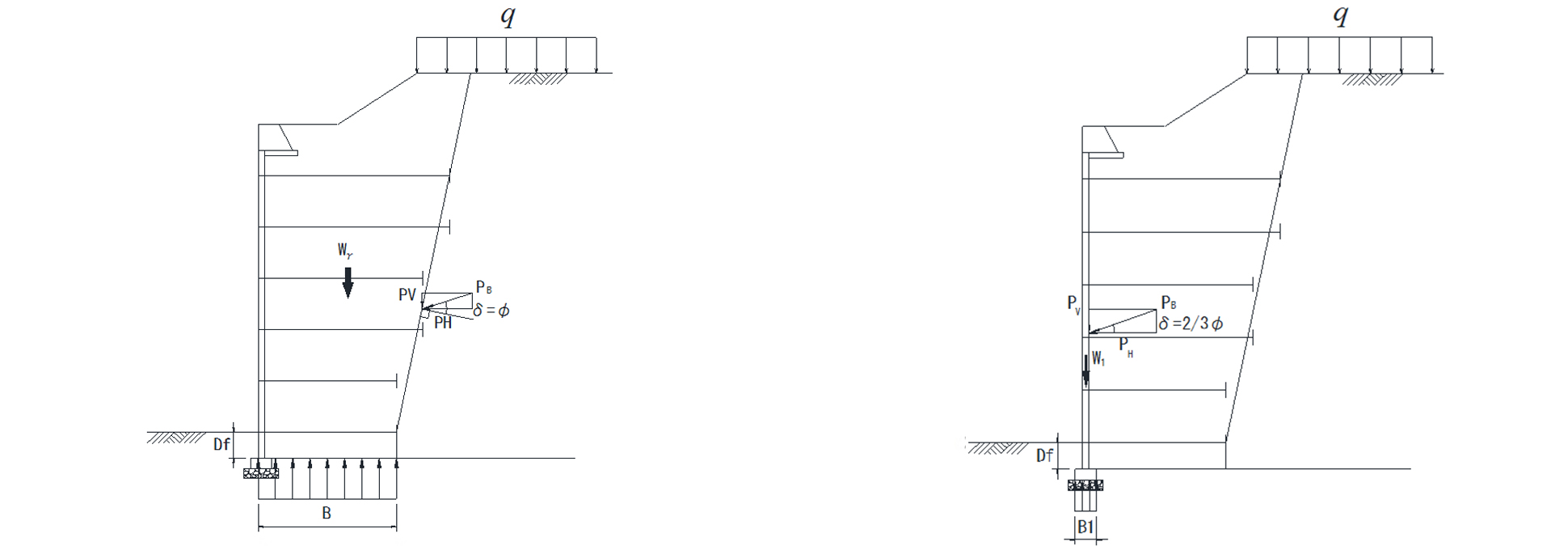

- (2)多数アンカー式補強土壁の安定性

- ① 多数アンカー式補強土壁自体の安定性 (外部安定)

- (ⅰ)滑動に対する安定の照査

- (ⅱ)転倒に対する安定の照査

- (ⅲ)支持に対する安定の照査

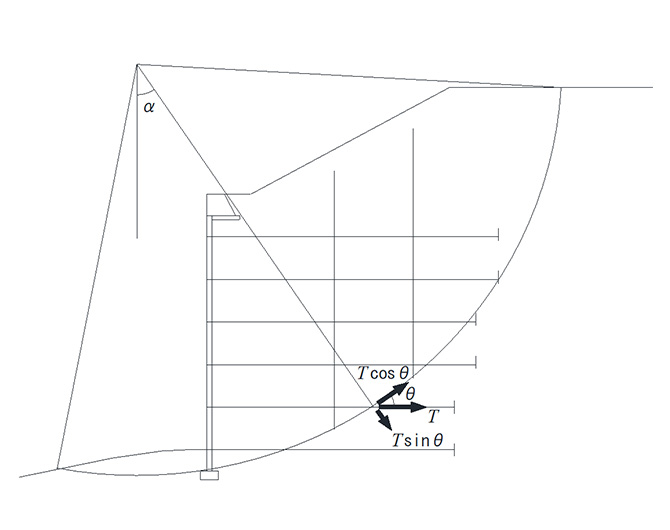

- ② 多数アンカー式補強土壁及び基礎地盤を含む全体としての安定性

- (ⅰ)地盤全体のすべり破壊の照査

- ① 多数アンカー式補強土壁自体の安定性 (外部安定)

設計フロー

(1)内部安定検討

(2)補強土壁の安定性

① 外部安定検討

(ⅰ) 滑動に対する安定の照査

(ⅱ) 転倒に対する安定の照査

(ⅲ) 支持に対する安定の照査

② 全体としての安定性

(ⅰ)地盤全体のすべり破壊の照査

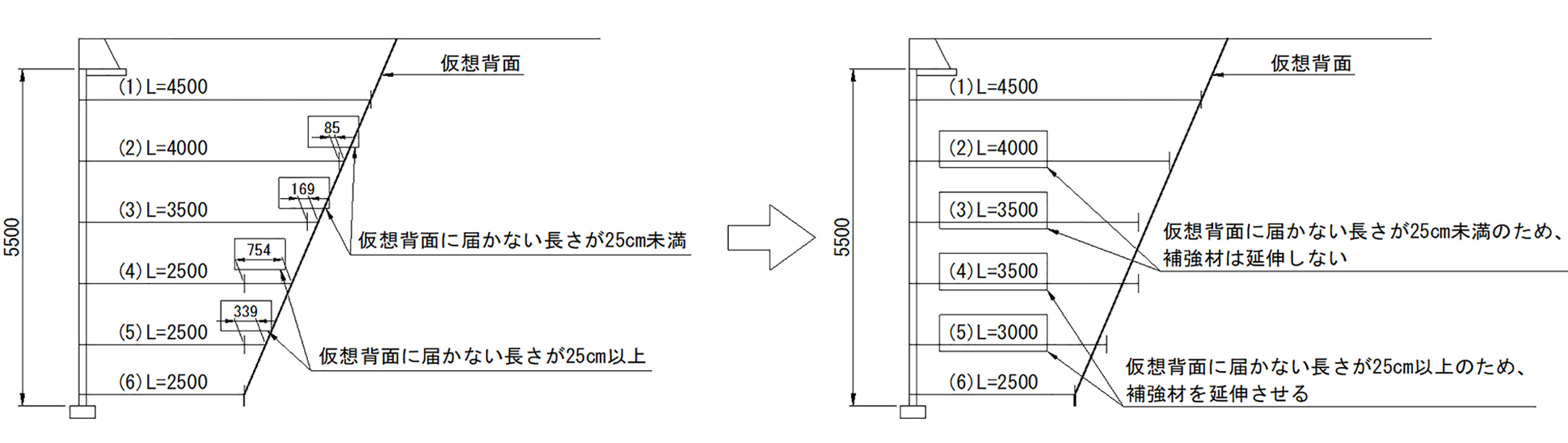

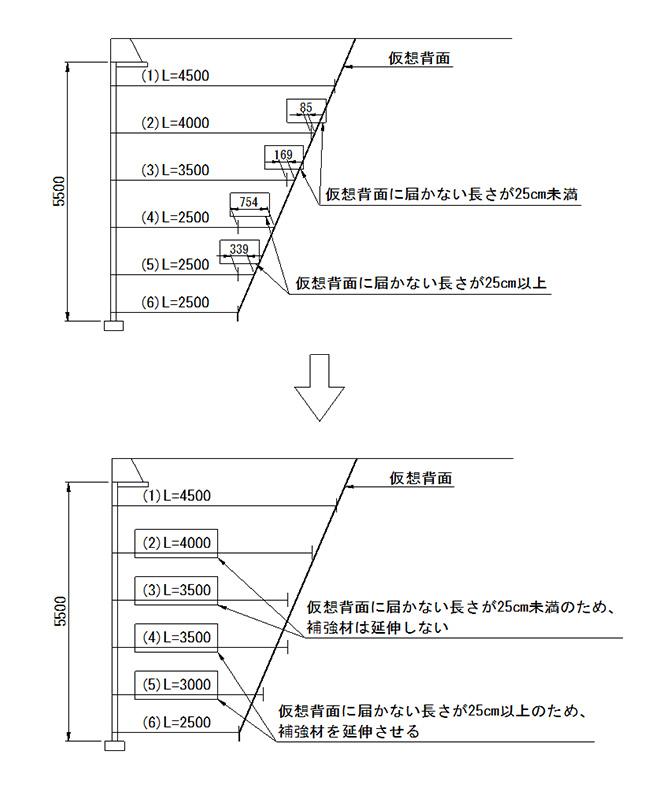

(3)仮想背面の必要長さの検討

※仮想背面は、各補強材の後端を結んだ直線とする。折れ線となる場合は、最下段および最上段の補強材の盛土側端部を通過し、他の全ての補強材を横切る直線とする。ただし、最上段と最下段を除き、補強材が仮想背面に届かない長さが25cm未満の場合は、仮想背面を横切ると見なしてよい。(マニュアルP66)

(4)最小補強材長の検討

※最小補強材長は、壁高の4割(0.4H)と2.5mを比較して、どちらか長い方を補強材長として設定する。(マニュアルP150)

施工

CONSTRUCT

施工概要

※各画面をクリックで詳細をご覧いただけます。

step1.基礎工

VIEW MORE

step1. 基礎工

厚さ20センチ、幅40センチが標準となる布状コンクリートを打設し多数アンカーの基礎としますが、原地盤の状況にかかわらず仕上げ面が水平となるよう注意する必要があります。また、壁面合わせのための墨出しを行います。

step2.壁面材の組み立て

VIEW MORE

step2. 壁面材の組み立て

墨出しにあわせてコンクリート壁面材を設置します。高さ方向の調整は中途の段ではできないため最下団のブロックの設置が全体の仕上がりに影響することに留意。基礎と壁面材の間をモルタルで微調整しながら鉛直になるよう設置します。

step3.補強材及び連結部材の取付け

VIEW MORE

step3. 補強材及び連結部材の取付け

地盤を平らに盛り、壁面材とタイバーを接続。タイバーは水平かつ壁面材に対して鉛直に設置します。ターンバックルは、設置後の調整を見据えて予備しろを確保しておきます。アンカープレートをタイバーと正確に直行するよう緊結し、地中に半分埋め込まれた状態にします。

step4.盛土材料の敷均し

VIEW MORE

step4. 盛土材料の敷均し

巻き出しは壁面側からアンカープレート側に向けて行います。重機は壁面から1m以上離れて、壁面と並行に進めます。 タイバーやアンカープレートが作業中に動かないよう留意します。

step7.壁面際の埋戻し、締固め

VIEW MORE

step7. 壁面際の埋戻し、締固め

壁面直後の埋め戻し材は、排水性を目的に良質土を使用し、転圧はハンドルガイド式振動ローラーなどで慎重に行います。

施工動画

関連(カテゴリ)

【盛土材 敷均し、締固め】

【壁裏の敷均し、締固め No.1】

【壁裏の敷均し、締固め No.2】

施工の手引き

維持管理

Q&M

これからの土木施設は予防保全の観点からメンテナンスの容易さが重要な要素となります。多数アンカー式補強土壁協会では、ドローンによ る点検や劣化診断が可能な新部材の提供など、メンテナンスサイクルに基づく管理をサポートします。

クリックで関連資料を閲覧できます

維持管理については技術情報にて各種資料をご覧いただけます。

新技術

NEW TECHNOLOGY

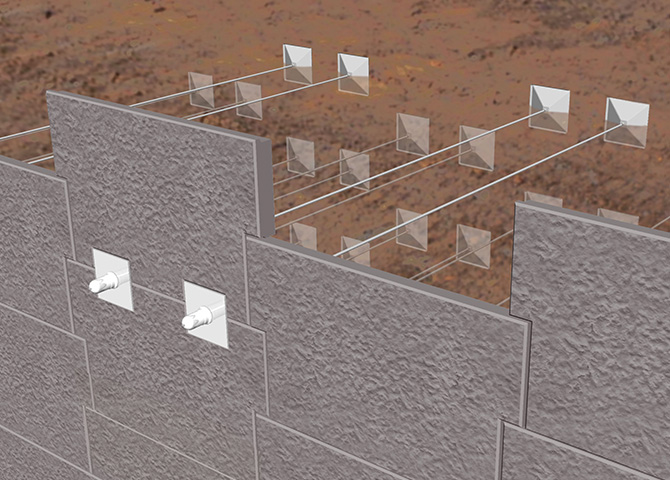

診断対応型 NDパネル(NETIS:KT-220155-A)

多数アンカー式補強土壁工法では、補強材を壁前面から突出させて固定できる新構造の壁面材「NDパネル」と補強部材の開発によって、補強材の非破壊検査が可能となっています。これにより定期的な維持管理を容易にします。

- ●特徴1

- 非破壊検査を可能にする新構造の壁面材及び補強材

- ●特徴2

- 実際に構造を形成し機能している補強材状態を計測することで情報の正確性が増す

- ●特徴3

- ピンポイントで盛土内の情報を得ることが出来る

- ●特徴4

- 超音波探傷試験、リフトオフ試験などが実施可能

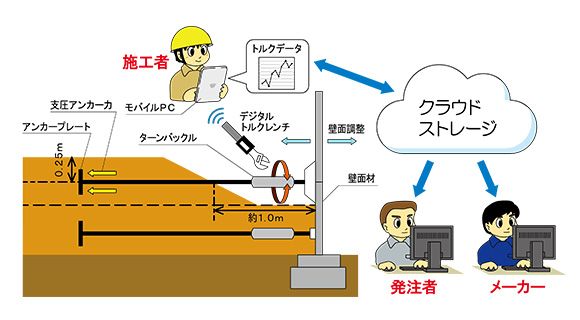

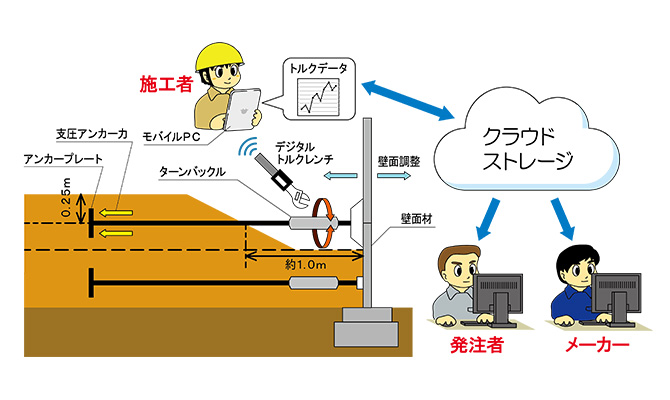

トルクデータ管理 品質管理システム(NETIS:HK-220006-A)

多数アンカー式補強土壁工法では、補強材に作用する抵抗力を直接計測することによって、盛土の品質管理を行なうことが出来ます。この技術により品質管理の連続化・結果判定の迅速化を図ることができ、均一な盛土品質の向上が図れます。

- ●特徴1

- 締固め度管理をターンバックルのトルク値により補完

- ●特徴2

- 品質管理の 1)連続化 2)迅速化 3)データ共有化

- ●特徴3

- 計測データはリアルタイムに関係者間で共有

- ●特徴4

- 手直し発生による工程の遅れや経済損失を回避

- ●特徴5

- 計測値を保管し、のちの維持管理に活用